Chroniken aus Stein – Es braucht heute Zeit, um wirklich wegzukommen — viel mehr als nur einen Flug oder eine Grenze zu überqueren. Man kommt nicht einfach in Mangystau an; man schält die Welt unterwegs von sich ab. Kilometer für Kilometer. Mit jeder verlassenen Siedlung, mit jeder Stunde Straße ohne Stimmen oder Motoren wird das Leben, das man zurückließ, leiser. Erst verschwinden die Geräusche. Dann die Menschen. Und irgendwann auch der innere Lärm, den man so lange für normal gehalten hat. Erst wenn man merkt, dass man seit Stunden keine Spur von Menschlichkeit gesehen hat, findet der Atem zurück zu seinem ursprünglichen Takt — ruhig, tief, selbstverständlich. Das ist die wahre Schwelle zu Mangystau.

Hier draußen liegt eine Form von Würde in der Weite, eine Ernsthaftigkeit, die dir keinen Schritt entgegenkommt. Die Landschaft ist nicht gemacht, nicht erklärt, nicht vereinfacht. Sie existiert einfach — roh, unbeeindruckt, unbestechlich. Und man spürt: Wenn man hier stehen will, muss man es als Gleiches tun. Der Raum ergreift Besitz von einem, lange bevor man es merkt: ein Kontinent der Stille, gestützt von den versteinerten Gebeinen uralter Meere. Man fährt über Ebenen, die sich anfühlen wie die Wirbel der geologischen Zeit selbst, bis die Erde plötzlich aufreißt — in Canyons, Furchen und steinerne Kathedralen, geformt nicht durch Menschen, sondern durch Kräfte, die Geduld in Jahrmillionen messen. Modernes Leben wirkt hier absurd — ein kurzlebiges Gerücht, das im Wind verpufft. Die Abgeschiedenheit ist kein Vakuum; sie ist eine Präsenz, befreit von allem Überflüssigen. Keine Masten, die Empfang versprechen. Keine Schilder, die einem sagen, wo man zu staunen hat. Keine inszenierten Aussichtspunkte. Dieses Land verweigert Interpretation. Es verlangt Aufmerksamkeit. Und genau deshalb kommen Menschen hierher — nicht um etwas Neues zu entdecken, sondern um das Alte in sich wiederzuerkennen. Einsamkeit ist hier kein Schatten, sondern ein Wegweiser. Sie weitet die Sinne, schärft die Linien der Wahrnehmung, löst den Nebel, den die Welt in uns ablagert. Man beginnt zu atmen wie ein Tier — direkt, unverstellt, instinktiv. Und auszuatmen wie jemand, der nichts verteidigen muss. Die Stille hält einen fest wie eine alte Frage, auf die man die Antwort vergessen hat. In Mangystau begegnet man der Welt noch vor Besitz — vor Grenzen, vor Zäunen, vor dem Moment, in dem ein Mensch eine Landschaft auf eine Karte zeichnete. Zeit ist hier geologisch, nicht persönlich. Der Horizont ist keine Kulisse — er ist ein Versprechen: Geh weiter. Es gibt mehr.

Einmal steht man in etwas, das aussieht wie ein ausgetrocknetes Meer, Klippen wie gefrorene Wellen. Dann steigt man über einen Kamm, und plötzlich breitet sich ein Feld aus kugelrunden Steinen aus — als hätten Götter ihre Murmeln fallen lassen und nie wieder abgeholt. Der Wind wird zum einzigen Zeugen. Die Sonne zur einzigen Uhr.

Dies ist kein Ort, zu dem man geht, um die Natur zu betrachten. Dies ist ein Ort, zu dem man geht, um sich daran zu erinnern, dass man selbst Natur ist. Einatmen — und man tritt in etwas Wortloses. Ausatmen — und die Landschaft antwortet ohne Ton. Bleibt man lange genug stehen, erkennt man es wieder: So fühlt es sich an, wenn die Welt nicht verlangt, dass man jemand Bestimmtes sein muss. Mangystau begrüßt einen nicht wie ein Reiseziel. Es empfängt einen wie eine Wahrheit, zu der man längst gehörte.

„Dieses Land schenkt keine Entdeckung; es schenkt die Erinnerung an den Menschen, der du warst, bevor die Welt laut wurde.“ — R.H.

Mangystau, Kasachstan

Kaleidoskop aus Farben – Die Halbinsel Mangystau im Westen Kasachstans wirkt wie ein Ort, der zwischen Zeit und Ewigkeit hängt. Lange bevor hier Wüsten und Plateaus lagen, war dieser Landstrich der Boden des Tethysmeeres — eines warmen, flachen Ozeans voller Licht und Leben. Millionen Jahre später zog sich das Wasser zurück und hinterließ Schicht um Schicht aus Kalkstein, Sandstein und Kreide. Was einst ein Meer war, ist heute ein trockenes Kapitel der Erdgeschichte. Was einst Korallenriffe waren, sind jetzt Klippen. Die Erde hat nur die Seite umgeblättert — Mangystau wurde zu einem offenen Buch.

Heute ist die Geschichte dieses verschwundenen Meeres in Stein eingeschrieben. In der Boszhira-Schlucht ragen kalkweiße Felskathedralen aus dem Boden, ihre Türme vom Wind geschnitzt, vom Licht poliert. Auf dem Ustyurt-Plateau öffnet sich das Land wie eine endlose Scherbe aus Salzpfannen und Kreidekämmen — flirrend wie eine Fata Morgana. Und im Tal von Torysh wartet etwas, das man selbst mit Vorbereitung nicht wirklich begreifen kann: Tausende kugelrunde Felsen, sogenannte Konkretionen, verstreut über die Ebene, als hätten Riesen mit den Knochen der Erde Murmeln gespielt. Unter der Oberfläche heben sich Salzkuppeln, gedrückt von Kräften, die älter sind als Erinnerung. Dies ist keine Landschaft — es ist ein lebendes Archiv der Geologie, ein Fenster in Zeiten, die weit vor unserer Vorstellung existierten. Ich kam hierher mit einer Kamera, einem Rucksack und einem leisen Bedürfnis, das ich nicht benennen konnte. Vielleicht suchte ich nach Stille. Vielleicht nach Raum, um wieder zuzuhören. Die Straße zog sich scheinbar endlos, schnitt durch eine Leere, die alles war außer leer. Je weiter ich fuhr, desto mehr verschwand der Lärm der Welt — ersetzt von Wind und Weite.C. G. Jung schrieb einmal: „Einsamkeit ist nicht die Abwesenheit von Menschen, sondern die Anwesenheit des Selbst.“ In Mangystau fühlt man diesen Satz nicht — man erkennt ihn.Hier ist Einsamkeit keine Isolation, sondern Enthüllung. Die Landschaft wird zum Spiegel, der zeigt, was in uns oft überlagert ist: Schichten von Erfahrung, Ablagerungen der Zeit, geformt von Kräften, die wir selten bewusst wahrnehmen. Jeder Canyon erzählt von Veränderung. Jeder Felsen trägt ein Fragment tiefster Vergangenheit.

Wenn die Nacht fällt, atmet die Wüste aus. Die Hitze wird weich, der Himmel tief. Dann erscheinen die Sterne — Millionen davon — scharf, nah, unverschämt klar. Ich sitze auf einem Kalksteinvorsprung, die Kamera neben mir, und die Stille legt sich wie ein Mantel über die Schultern. Ich kam nicht hierher, um der Welt zu entfliehen. Ich kam, um mich an etwas zu erinnern, das die Welt mich hatte vergessen lassen: Dass in jedem von uns ein uralter Raum aus Stille liegt — derselbe, der diese Klippen geformt hat, derselbe, der unter den Wellen des Tethysmeeres driftete, lange bevor unser Name überhaupt denkbar war. Hier draußen, wo die Erde in geologischen Atemzügen lebt, beginne ich diese Stille wieder zu hören. Sie ist nicht leer. Sie ist voll — voller Präsenz, voller Wissen, voller Werden. Mangystau — einst ein Meer, jetzt eine Stille aus Stein. Die Erde erinnert sich an das, was wir vergessen.

„In jedem Kaleidoskop der Farben liegt die Wissenschaft der Tiefenzeit: Mineralien neu geordnet durch Hitze, Stein geformt durch Erosion und uralte Meeresböden, die sich dem Licht entgegenheben.“ — R.H.

Echos uralter Meere – Meine erste Begegnung mit diesem Land war das Tal der Kugeln — Torysh. Und ganz gleich, wie viele Bilder man davon gesehen hat, ist man nie wirklich darauf vorbereitet. Dutzende, vielleicht Hunderte perfekt runder Felsbrocken liegen über die Ebene verstreut, als hätte ein Riese seine Murmeln vergessen. Ihre glatten, fast außerirdischen Formen wirken unmöglich — und doch sind sie real. Sie wurden geboren aus den Resten eines uralten Meeres: Haifischzähne, Muscheln, Pflanzenreste, umhüllt von Mineralien, Schicht für Schicht, über Millionen Jahre hinweg, tief unten im Tethysmeer. Ich ging schweigend zwischen ihnen hindurch. Es gab keinen Weg. Nur Richtung. Nur Instinkt. Der Wind trug nichts außer seiner eigenen Stimme. Es war jene Art Stille, die Gedanken nicht dämpft, sondern hervorlockt — roh, ungefiltert, fast fremd. Später stand ich im kühlen Schatten einer unterirdischen Moschee aus dem 17. Jahrhundert, direkt in den Fels gehauen. Keine Touristen. Keine Schilder. Nur ein steinerner Schwellenrand und ein Schweigen, so tief, dass es sich wie ein Gewicht auf die Haut legte.

Gegen Abend erreichte ich Sherkala. Von der Straße aus wirkte der Berg wie ein Raumschiff; aus einem anderen Blickwinkel wie die Pranke eines Löwen. Die Einheimischen nennen ihn nicht umsonst die „Löwenfestung“. Er stand dort, ruhig und unbewegt, ein Hüter der Ebene. Ich baute mein Zelt zu seinen Füßen auf, während das Licht verblasste. In der Nacht öffnete sich der Himmel wie eine Frage, die ich noch nicht konnte — und über mir fielen die Sterne auf wie Funken einer weit entfernten Schmiede. Die Stille dazwischen — In wilden Landschaften ist Einsamkeit nie leer — sie ist voll. Sie lehrt einen, im eigenen Körper anzukommen. Manche Orte verlangen keine Worte. Sie wollen nicht erklärt werden. Sie wollen erlebt werden. In der Einsamkeit suche ich keine Antworten; ich schaffe Raum für das Unfassbare. Als Entdecker beobachte ich zuerst — mit den Sinnen: Stille, Raum, Stillstand. Als Wissenschaftler erkenne ich die Fakten: Diese Kugeln sind Konkretionen, entstanden auf dem Meeresgrund des Tethysmeeres vor über 40 Millionen Jahren. Mineralien kristallisierten rund um winzige Kerne — eine Muschel, einen Zahn, einen Knochensplitter — und wuchsen langsam zu diesen Kugeln heran. Doch als Geschichtenerzähler frage ich mich: Sind solche Formen wirklich nur geologische Zufälle? Oder bewahrt die Erde Symbole, so wie wir Erinnerungen bewahren?

Irgendwann, irgendwo zwischen diesen Gedanken, wurde ich nicht länger Beobachter — ich wurde Teil des Tals. Ich fotografierte nicht nur. Ich atmete mit der Landschaft. Der Horizont wurde zu einer Gebetslinie. Mein Schatten war der einzige Gefährte, der sich über den Sand bewegte. Je tiefer man in Torysh hineinläuft, desto mehr hat man das Gefühl, eine Grenze zu übertreten — weg aus der Gegenwart, hinein in eine Zone zwischen Erinnerung und Mythos. In der kasachischen Folklore heißt es, Torysh sei einst ein Schlachtfeld gewesen, auf dem Krieger zu Stein wurden — oder die Überreste von Riesen, die über Nacht versteinerten. Und plötzlich verstand ich, warum Menschen Geschichten brauchten, um diesen Ort zu begreifen. Denn manche Landschaften sind zu alt, zu eigen, zu stumm — um ohne Mythos ertragen zu werden.

Türme aus Wind und Knochen – Im ersten Licht des Tages schimmerte Sherkala rosa — als hätte der Berg für einen Moment seine steinerne Ruhe abgelegt. Die Luft war noch kühl, die Glut der Nacht kaum mehr als ein roter Atem im Sand. Der letzte Dampf aus dem Kessel stieg wie ein Gespenst auf und löste sich sofort im Morgenlicht. Der „Weg“ — wenn man ihn überhaupt so nennen konnte — war eher eine Erinnerung als eine Spur. Ich schaltete in den niedrigen Gang, während die Reifen über Geröll, Salzkruste und bröselnde Erde tasteten. Staub kroch in jede Ritze des Autos, in jede Pore der Haut, und der Wind trug ihn wie feinen Schleier vor sich her. Navigation bestand hier aus einer Mischung aus Kompass, Instinkt und Geduld. GPS war Theorie, und dem Horizont war nicht zu trauen. Hitze und Licht verschoben das Land wie eine optische Täuschung, als hätte die Wüste ihren eigenen Humor. Als sich das Tal endlich öffnete, wusste ich sofort, warum man Airakty das „Tal der Türme“ nennt.

Klippen und Zinnen ragten auf wie die Überreste einer vergessenen Zivilisation — gewaltige Festungen, geformt nicht von Menschenhand, sondern von Wind, Regen und Jahrtausenden. Das Licht schärfte ihre Konturen, bis die Landschaft wirkte wie etwas, das zugleich uralt und gerade erst entstanden war. Ich stieg aus und lauschte. Die Hitze wuchs schnell; Wasser wurde nicht getrunken, sondern kalkuliert. Jeder Schluck hatte Gewicht. Das Fahren war ein Tanz zwischen Risiko und Behutsamkeit. Zu langsam — und der Wagen versank im pulverfeinen Sand. Zu schnell — und scharfe Felskanten drohten die Reifen aufzuschlitzen. Keine Schilder, keine Markierungen. Nur Erinnerungslinien im Boden, die vom Wind stündlich neu geschrieben wurden. Als der Nachmittag kam, erhob sich der Wind — trocken, schneidend, ungeduldig. Ich suchte Schutz, scannte die Felswände nach einer Mulde, einem Windschatten, irgendetwas, das die Nacht erträglicher machen würde. Schließlich fand ich eine flache Senke am Fuß eines Sandsteinturms. Nicht viel, aber genug. Ich stellte das Zelt auf, beschwerte es mit Steinen, und als der Kocher zischte, fühlte sich dieses kleine Geräusch an wie ein Akt des Widerstands gegen die Unendlichkeit. Mit dem Sonnenuntergang verwandelte sich das Tal. Die Felsen glühten erst bernsteinfarben, dann tiefrot, dann grau. Als würden die „Burgen“ ihre eigenen Stimmungen durchspielen, unbeeindruckt von meiner Anwesenheit. Mangystau ist ein Ort, der Geschichte nicht erzählt, sondern zeigt. Nomaden zogen hier seit Jahrtausenden vorbei, hinterließen Petroglyphen, Steinkreise, Opferstätten — Spuren, die vom Wind halb verschluckt und von der Zeit kaum berührt wirken. Vor den Menschen lag hier das Meer. Die Klippen, die mich umgaben, waren einst Riffe, nun zu weißem Stein erstarrt. Salzkuppeln drängten aus der Tiefe, als wollte das alte Tethysmeer ein letztes Mal atmen. Wer durch Airakty wandert, läuft nicht durch die Landschaft. Man wandert durch Vergangenheiten. Durch Kraft. Durch Geduld. Ich fühlte mich klein — aber nicht verloren. In dieser Stille, zwischen Wind und Stein, war ich endlich im richtigen Maßstab angekommen.

„Burgen aus Wind und Knochen ragen über der Wüste wie Ruinen einer anderen Zeit — Erinnerungen daran, dass selbst die stärksten Welten von Kräften geformt werden, die wir nicht sehen.“ — R.H.

Salz und Stille – Der Wind hatte sich in der Nacht gelegt, und im ersten Licht hing eine seltsame Ruhe über dem Land. Ich packte das Lager zusammen, klopfte den Staub aus Stofffalten, in denen er längst ein Zuhause gefunden hatte. In Mangystau ist Staub nicht Schmutz. Er ist Erinnerung. Ich lenkte den Wagen nach Südosten, Richtung Tuzbair — einem Ort, der weniger wie ein Ziel und mehr wie eine optische Täuschung wirkt. Die Karte zeigte Entfernung, aber in der Wüste bedeutet Entfernung wenig. Es gab keine Reifenspuren, nur die Andeutung von Linien, die alte Regenfälle in den Boden gefurcht hatten. Die Landschaft wechselte stündlich ihr Gesicht: Eben noch flach wie eine Bühne, dann plötzlich aufgerissen in Canyons, die jedes Gefühl für Richtung verschluckten. Gegen Mittag begann der Horizont zu flimmern. Erst war es nur ein weißer Schimmer, ein flüchtiges Spiel des Lichts. Doch dann kristallisierte er sich — der Salzsee von Tuzbair, endlos wie ein ausgetrockneter Ozean. Ein Meer ohne Bewegung, ohne Geräusch, ohne Zeit.

Ich stellte den Wagen am Rand der Klippe ab. Der Motor tickte im Nachlaufen, als wäre er selbst erschöpft. Unter mir lag eine Welt, die auf das Wesentliche reduziert war: Licht, Salz, Stille. Die Oberfläche spannte sich wie rissiges Porzellan über den Boden, und die Luft schmeckte nach Mineralien — scharf, klar, fast metallisch. Der Abstieg war heikel. Der Untergrund trug nur zum Schein, bröselig wie altes Glas. Zentimeter für Zentimeter rollte ich den Wagen hinunter, bis ich die Ebene erreichte. Dann, ganz plötzlich, hörte der Wind auf. Nicht schwächer — weg. Als hätte die Landschaft selbst den Atem angehalten. Meine Schritte knirschten leise über die Salzkruste, jeder Ton ein fremdes Geräusch in dieser endlosen Halle aus Licht. Ich kochte mit dem Rest meines Wassers — sparsam, vorsichtig, mit dem Bewusstsein, dass jeder Tropfen hier Bedeutung trägt. In der Wüste ist Wasser kein Bedürfnis. Es ist eine Entscheidung. Die Kunst, allein zu sein — Einsamkeit verstört am Anfang. Zu viel Raum, zu wenig Ablenkung. Doch irgendwann passt sich der Körper an. Der Atem wird gleichmäßig. Die Gedanken ordnen sich nicht — sie werden still. Die Welt hört auf, zu drängen. Als die Dunkelheit fiel, legte ich mich einfach auf den warmen Salzboden. Kein Zelt. Kein Dach. Nur mein Schlafsack und der Himmel. Dann erschien die Milchstraße — nicht als Band, sondern als Fluss, der über mir floss, so hell, dass er den Boden wie ein blasses Echo erleuchtete. Für einen Moment war die Grenze zwischen oben und unten kaum mehr zu spüren. Es war, als würde man in ein Urzeitmeer schauen — nur, dass dieses Meer aus Sternen bestand. Mangystau erstreckt sich über 165.000 Quadratkilometer — Wüste, Plateau, versteinerte Meeresböden. Im Westen liegt das Kaspische Meer, im Herzen der Mangyshlak-Hochebene. Nur rund 740.000 Menschen leben hier, die meisten in Aktau und in wenigen Industrieorten. Die Extreme prägen alles. Mangystau ist kein Ort. Es ist ein geologischer Zustand — ein Gedächtnis aus Stein, Salz und Schweigen. Ich schlief dort ein, wo das Meer vor Millionen Jahren sein letztes Licht gespiegelt hatte — und wachte mit dem Gefühl auf, Teil einer Geschichte zu sein, die kein Mensch begonnen hat und kein Mensch beenden wird.

„Salz erinnert, was Stille bewahrt — das eine geformt von Ozeanen, das andere von Zeit.“ — R.H.

Tal der Monumente – Als ich Tuzbair hinter mir ließ, fühlte es sich an, als würde ich einen anderen Planeten verlassen. Das Salz hing noch in der Luft, trocken und metallisch, und der Staub hatte sich tief in jede Falte meiner Kleidung gesetzt. Noch vor Sonnenaufgang brach ich das Lager ab. Der Horizont zeigte nur einen zarten Hauch Gold, ein leises Versprechen auf Licht. Der Weg nach Boszhira war kaum mehr als eine Ahnung. Eine Richtung, nicht mehr. Der Wagen ächzte über endlose Wellen aus Waschbrettpiste. Jeder Stoß vibrierte durch das Fahrzeug, als wollte die Wüste testen, wie ernst ich es meinte. Scharfkantige Steine ragten aus der Erde wie die Splitter eines zerbrochenen Kontinents. Ein einziger Fehler und ein Reifen wären fällig gewesen, Meilen von jeder Hilfe entfernt. Der Kompass wurde zu meinem Verbündeten. Der Himmel ist zu meinem einzigen Fixpunkt. Die Luft flimmerte, als würde die Landschaft selbst atmen — langsam, tief, unberechenbar.

Gegen Mittag änderte sich der Horizont. Erst ein fahles Weiß. Dann Formen. Dann Silhouetten. Und plötzlich war es da: Boszhira — oder eher das Gefühl, am Rand einer anderen Wirklichkeit zu stehen. Felsnadeln erhoben sich aus der Ebene wie die Knochen eines versteinerten Riesen. Weiße Klippen liefen in weiten Bögen zusammen, Spitzen ragten wie Messer aus dem Nichts. Ich stellte den Wagen ab. Die Welt schwieg. Nicht einmal der Wind wagte ein Geräusch. Licht wanderte über die Kreidefelsen und färbte sie nacheinander honiggelb, rosé und silbern — ein Schauspiel, das sich nicht an Menschen orientierte, sondern an der alten Choreografie der Sonne. Ich sprach kaum ein Wort. Nicht aus Ehrfurcht, sondern weil die Landschaft Worte schlicht überflüssig machte. Am zweiten Morgen, noch vor dem ersten Licht, stieg ich einen Hang hinauf und setzte mich an den Rand der Felsplattform. Unter mir die gähnende Tiefe, über mir die verblassenden Sterne. Ich sah aufwärts und wusste: Alles Licht dort oben hatte Millionen Jahre gebraucht, um meine Augen zu erreichen. Einige Sterne existierten längst nicht mehr. Dann blickte ich hinunter — auf Schichten aus Meeresboden, fossile Spuren eines Ozeans, der hier vor geologischen Zeitaltern rauschte. Ein einziger Gedanke traf mich mit scharfer Klarheit: Alles über mir ist Vergangenheit. Alles unter mir ist Vergangenheit. Und ich bin nur dazwischen — ein Wimpernschlag aus Staub und Atem. Doch der Gedanke erschreckte mich nicht. Er tröstete. Die Wüste verlangte nichts von mir. Keine Leistung. Kein Ziel. Keine Rolle. Sie bot nur Perspektive — eine, die uns Menschen selten geschenkt wird. Ich blieb sitzen, bis die Sonne hoch genug stand, um die Schatten auszulöschen. Boszhira antwortete nicht. Es erklärte nichts. Es war einfach — ein Monument der Zeit, nicht für uns gebaut, aber für uns sichtbar.

Eine Empfehlung aus Erfahrung. Reisenden, die diesen Ort wirklich verstehen wollen, empfehle ich einen Menschen, der Mangystau kennt wie kaum jemand: Dmitry Arkhipov, Fotograf, Entdecker, Expeditionsleiter. Seine Reisen führen dorthin, wo Karten nur noch grobe Andeutungen sind. Wer wenig Erfahrung mit extremer Abgeschiedenheit hat, sollte jemanden an seiner Seite haben, der mehr als nur die Regionen kennt.

Weitere Informationen: https://dmitryarkhipov.com

Zwischen Wind und Wahrheit – Der Weg nach Süden, weg von Boszhira, war ein langsames Auflösen — von Fels, von Stille, von allem, was mich dort festgehalten hatte. Der Wagen kämpfte sich durch Staubschleier, die wie Geister über die Ebene trieben. Oft erkannte ich den Weg weniger mit den Augen als mit dem Gehör: das gedämpfte Brummen des Motors, das harte Klirren von Steinen unter dem Fahrgestell, das leise Pfeifen des Windes durch einen offenen Fensterspalt. Alle paar Kilometer hielt ich an, stieg aus, lauschte. In Mangystau ist Wind kein Wetter. Er ist eine Sprache. Er sagt dir, wann du weiterfährst, wann du warten, wann du umkehren musst. Gegen Mittag wurde das Land weicher. Die harten Klippen zerflossen zu Hügeln, die in Farbtönen leuchteten, die fast unwirklich wirkten. Weiß wandelte sich zu Gelb, Gelb zu Ocker, Ocker zu Rostrot, bis die Landschaft wie ein einziger, verborgen atmender Körper wirkte. Dann sah ich es: Kyzylkup — besser bekannt als Tiramisu Canyon. Und der Name war keine Übertreibung.

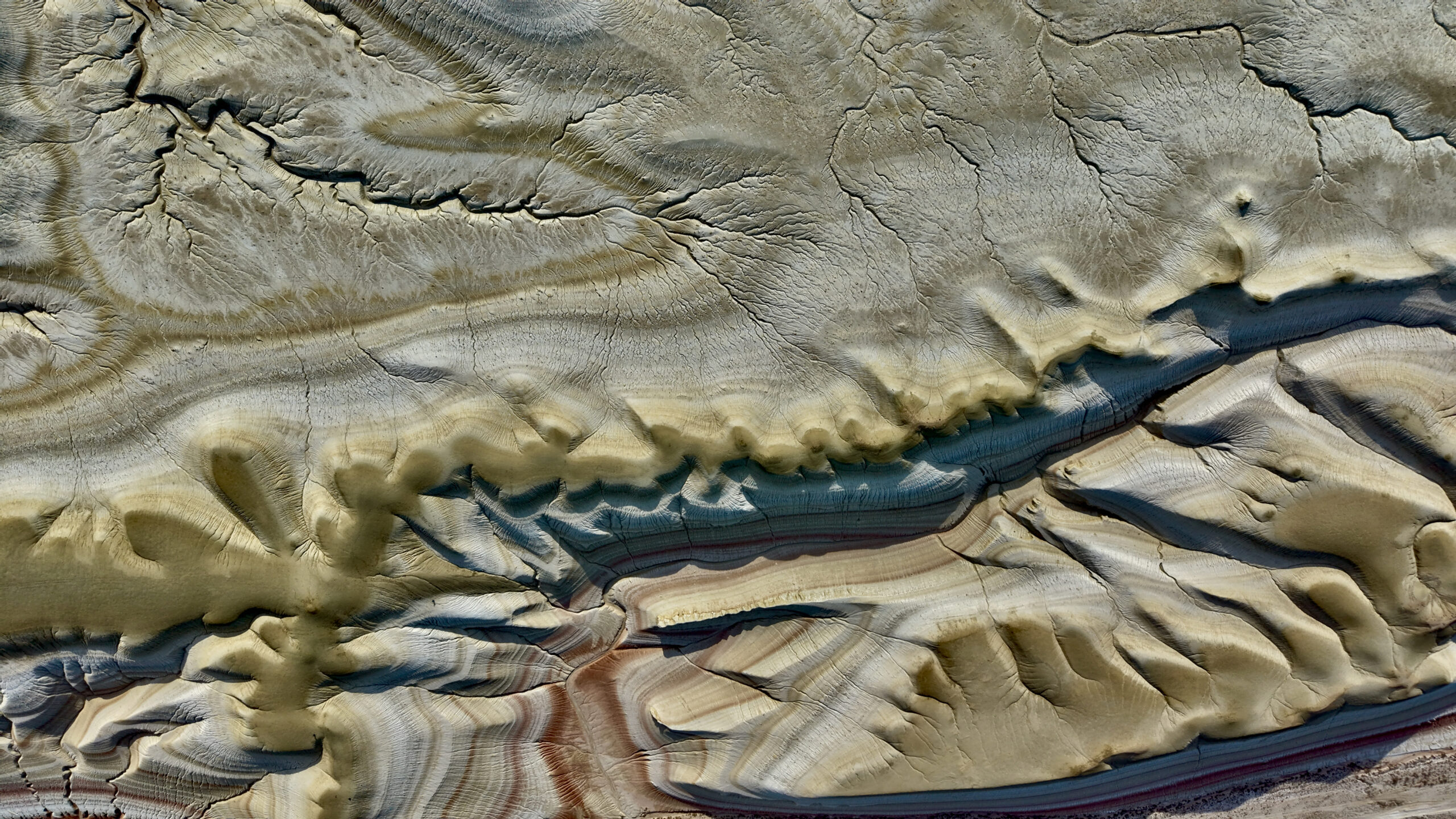

Die Erde lag vor mir in Schichten wie eine Süßspeise des Planeten: feine Linien aus Kreide, Ton und Sand, gefaltet über Jahrtausende, ein geologisches Gedächtnis in Farben. Ich wanderte hinein. Der Boden war trocken, bröselig, fast zerbrechlich, als würde ich über die Seiten eines uralten Manuskripts laufen. Ich legte die Hand an die Wand; der Stein war warm, porös, lebendig. Jede Rille war eine Geschichte, gezeichnet von Wind, Regen und der unendlichen Geduld der Zeit. Die Perspektive aus der Luft — Ich ließ die Drohne steigen, langsam, kontrolliert, bis sie über der Schlucht schwebte. Und plötzlich ergab alles Sinn. Mangystau offenbart sich nicht aus einer einzigen Perspektive. Man muss es von oben sehen, um seine Ordnung zu erkennen. Die Hügel wanden sich wie Wellen, die Ebenen schoben sich wie Platten umeinander, Salzpfannen glitzerten wie alte Narben. Aus der Höhe sah Tiramisu aus wie ein Gemälde — Linien aus Zimt, Elfenbein und Gold. Es war, als hätte die Erde selbst ein Stück Erinnerung freigelegt. Im Osten erhob sich Mount Bokty, eine fast unverschämt perfekte Pyramide. Symmetrisch, ruhig, klar — als hätte die Wüste beschlossen, sich selbst in einer einzigen Form zu definieren. Der Wind war mild, das Licht weich.

Ich baute das Lager auf, stellte den Kocher in den Windschatten der Felswand und sah zu, wie Bokty in der untergehenden Sonne glühte. Die Nacht vor dem Abschied. Es war meine letzte Nacht in Mangystau. Ich saß am Feuer, die Drohne verstaut, den Atem des Windes im Rücken. Über mir die Sterne — dieselben, die diese Landschaft seit Millionen Jahren beobachten. Dieselben, die das Meer sahen, das hier einst rauschte. Dieselben, die die ersten Nomaden begleiteten, die über diese Ebene zogen. Der Wind erzählte nichts. Er fragte nichts. Er war einfach — wie dieses Land, wie die Zeit selbst. Als ich am nächsten Morgen das Zelt einpackte, war da kein Gefühl des Endes. Nur Klarheit. Ich war nicht geheilt. Nicht verwandelt. Aber ehrlich — mit mir und mit der Welt. Mangystau hatte mich nicht verändert. Es hatte mich entblößt. Und das war genug.

„Am Mount Bokty erhob sich in Stein gefaltete Zeit wie farbige Kathedralen — ein Beweis dafür, dass selbst Stille zu Bergen wachsen kann.“ — R.H.

Sternenstaub – Der Rückweg nach Aktau fühlte sich anders an — nicht, weil sich das Land verändert hatte, sondern weil ich es getan hatte. Dieselben Spuren im Sand, dieselben windgeröteten Plateaus, derselbe monotone Summton des Allrads — und doch lag etwas Neues zwischen mir und der Welt. Mangystau hatte mir keine Antworten gegeben, sondern Leere. Eine gute Leere. Eine, in der Dinge wieder Platz fanden, die längst verschüttet gewesen waren. Während ich fuhr, dachte ich über die Zeit nach. Nicht die Zeit, die wir messen, sondern die, die uns umgibt — träge, ungeordnet, gleichgültig gegenüber unseren Stundenplänen. In der Wüste dehnt sich Zeit aus. Sie atmet langsam. Jeder Sonnenaufgang fühlt sich verdient an. Jeder Schatten hat Gewicht. Und vielleicht ist das, was uns im Alltag fehlt: das Bewusstsein, dass Zeit nicht etwas ist, das man besitzen oder sparen kann. Sie ist etwas, das man erlebt — oder verpasst. Bald erreichte ich ein trockenes Flussbett, das einmal den Puls eines Ozeans getragen hatte.

Die Klippen ringsum waren geschichtet mit Spuren dieses verschwundenen Meeres: versteinertes Korallenmuster, Haifischzähne des urzeitlichen Otodus, Muscheln, deren Linien das Gedächtnis einer Welt trugen, die längst versunken ist. Ich ging in die Hocke, strich behutsam den Staub von einem Stück fossilisierter Koralle. Die Struktur war perfekt erhalten, als hätte die Zeit sich entschieden, hier für einen Augenblick stillzustehen. Es war seltsam tröstlich, etwas in der Hand zu halten, das Millionen Jahre überlebt hatte, während ich selbst nur für einen Wimpernschlag hier war. Gegen Abend suchte ich mir einen Platz zum Schlafen — keinen Campingplatz, keine markierte Stelle, nur ein Stück ebener Boden unter offenem Himmel. Kein Zelt. Kein Dach. Nur Sand, der noch warm war vom Tag, und ein Feuer, das knisternd gegen das Dunkel flackerte. Als die Nacht kam, tat sie es ohne Übergang. Keine Laternen. Keine fernen Siedlungen. Nur Dunkelheit. Und dann die Sterne.

Der große Bogen aus Licht. Die Milchstraße erschien erst als fahler Streifen, doch dann wurde sie heller, dichter, tiefer — ein Fluss aus Licht, der von einem Horizont zum anderen floss. Ich lag auf dem Rücken, eingehüllt in Stille, und sah den Staub unserer eigenen Galaxie über mir schweben. Man sagt, die Milchstraße enthalte über 100 Milliarden Sterne. Manche kleiner als unsere Sonne, manche gigantisch, manche längst erloschen — und ihr Licht erreichte mich erst jetzt. Jeder dieser Lichtpunkte war eine Vergangenheit, die im Jetzt ankam. Ich spürte Dankbarkeit. Kein lauter, überschwänglicher Moment. Eher eine stille Zustimmung, dass das Leben — dieses einzelne, fragile, kurz aufflackernde Leben — genug ist. Meine Gedanken wanderten zurück zu den Tagen hinter mir: Und in der Stille vor dem Einschlafen begriff ich etwas Einfaches: Ich war nicht allein. Nicht hier. Nicht jemals. Denn die Milchstraße ist nicht nur ein Anblick. Sie ist unsere Adresse im Universum. Ein Hinweis darauf, wo wir herkommen und wie viel wir noch nicht verstehen. Ich schlief unter einem Himmel, der älter war als jedes Wort, das ich dafür finden konnte.

„Unter der Milchstraße spürte ich es deutlich — das Universum misst uns nicht, es begegnet uns.“ — R.H.

Am Rand der Gezeiten – Ich wachte lange vor Sonnenaufgang auf. Die Sterne glommen noch über mir, schwach wie ausgeatmete Glut. Eine dünne Staubschicht lag auf meinem Schlafsack — das leise Vermächtnis des Windes. Für einen Moment blieb ich einfach liegen, im schmalen Raum zwischen Nacht und Tag, in jener Schwebe, in der die Wüste sich anfühlt wie ein angehaltener Atemzug. Als das erste Licht den Horizont berührte, packte ich meine Ausrüstung zusammen. Der Wagen wartete — staubverkrustet, zuverlässig, beinahe lebendig geworden in diesen Tagen. Ich drehte den Schlüssel. Das Brummen des Motors klang wie ein Eindringling in dieser lautlosen Welt. Die Rückfahrt nach Aktau lag vor mir: Straßen, Signale, Menschen. Doch etwas in mir sträubte sich. Ich hatte in Maßstäben gelebt, die größer waren als Lärm und Zeit. Die Rückkehr in die Zivilisation fühlte sich an wie ein Schrumpfen. Je näher ich der Stadt kam, desto lauter wurde die Welt.

Asphalt unter den Reifen. Reklametafeln in grellen Farben. Menschen, die eilten, als gäbe es ein Rennen, von dem sie nichts erzählen wollten. In Mangystau hatte ich gegen Durst, Hitze und Wind angekämpft — hier kämpften die Menschen gegen ihre eigenen Sekunden. Ich parkte am Ufer des Kaspischen Meeres. Das Wasser lag grau und weit vor mir, Schiffe drifteten wie Gedanken auf dem Horizont. Zum ersten Mal erkannte ich, wie sehr wir in der Moderne nach vorne kippen — immer unterwegs, immer im „Nächsten“, kaum jemals im Jetzt. Die Wüste hatte mir etwas anderes gezeigt: dass Zeit nicht drängt. Dass Stille nicht leer ist. Dass Wahrnehmung keine Geschwindigkeit braucht. Ich dachte an die Fossilien in Magistasau, die runden Steine von Torysh, die Haifischzähne in Boszhira, die Salzkuppeln, die sich wie schlafende Giganten aus der Erde schoben. Alles Überreste eines Ozeans, der vor Millionen Jahren über diesem Land stand. Während ich am Strand stand, wurde mir klar: Nicht wir bewegen uns durch die Zeit. Die Zeit bewegt sich durch uns. Unter meinen Schuhen lagen die versteinerten Geschichten des Tethysmeeres – Kugeln, entstanden um winzige Kerne aus Leben – Zähne von Otodus obliquus, einem Jäger, der hier schwamm, als der Mensch noch nicht einmal ein Gedanke war – Salzdomstrukturen, die von Kräften aufgestemmt wurden, älter als jede Vorstellung von Kultur.

Mangystau ist kein Museum. Es ist ein offenes Buch — geschrieben in Stein, gelesen im Wind. Ich stand dort vielleicht eine Stunde lang — vielleicht auch länger. Zeit bedeutete nichts mehr. Ich hörte die Wellen. Ich hörte den Wind. Und irgendwo darunter hörte ich die Stille, die ich aus der Wüste mitgebracht hatte. Sie war noch da. Und sie würde bleiben. Menschen gingen an mir vorbei, verloren in ihren Gedanken, ihren Wegen, ihren Bildschirmen. Und ich fragte mich: Wie viel von unserem Leben verbringen wir damit, Zeit zu jagen, statt sie zu bewohnen? Mangystau hatte mir gelehrt, wie man wahrnimmt, dass jede Sekunde eine Grenze ist. Ein Übergang. Eine Einladung.

„Am Rand der Zeit erinnerst du dich: Nichts bleibt, und doch bleibt alles. Die Erde schlägt ihre uralten Seiten auf, und für einen Augenblick darfst du eine lesen.“ — R.H.

Spuren des Lichts – Zurück in der Stadt begegnete ich mir selbst wie einem Fremden. In einer Fensterscheibe sah ich mein Spiegelbild — gerötete Haut, trockene Lippen, Staub am Kragen. Nicht viel, aber genug, um zu verraten, wo ich gewesen war. Die Wüste hinterlässt keine Narben. Sie hinterlässt Stille. Und diese Stille wandert mit dir weiter, in deinem Atem, in den Pausen zwischen deinen Worten, in der Art, wie du plötzlich zögerst, bevor du antwortest, als würdest du noch immer versuchen, den Wind zu hören. Die nächsten Tage verschwammen in einer Abfolge aus Stimmen, Wasserhähnen, Ampeln und Terminen. Alles funktionierte, alles war geordnet, alles war vernetzt — und dennoch fühlte sich das Leben an, als würde ich es durch Glas betrachten. Ich hatte Mangystau mitgebracht. Nicht die Landschaft, nicht die Farben, sondern etwas Unsichtbares: den Raum zwischen Geräuschen. Ich sichtete meine Fotos, die Bilder waren schön — aber sie waren nur Fragmente. Keine Linse kann erfassen, was Stille bedeutet. Kein Sensor begreift Tiefe. Kein Foto speichert das Gefühl, unter einem Himmel zu stehen, der dich nicht beobachtet, sondern einfach existiert. Und da begriff ich etwas: Die Kamera konserviert keine Zeit. Sie übersetzt sie. Jedes Bild hält nicht nur Licht fest, sondern eine Entscheidung: der Moment, in dem du loslässt, siehst, atmest. Fotografieren ist nicht das Bewahren eines Augenblicks — es ist das Eingeständnis, dass er vergeht.

Am nächsten Morgen setzte ich mich mit einer Tasse Kaffee vor meinen Laptop und öffnete die Bilder. Die Wüste hatte mich aufgezeichnet, genauso wie ich sie. Keine Worte, kein Datum, aber ein Abdruck: ein stiller Beweis dafür, dass ich dort gewesen war, dass ich Teil dieses Ortes geworden war, wenn auch nur für einen Herzschlag der Erdgeschichte. Ich tastete nach den Fossilien, die vor mir auf dem Tisch lagen. Ein kleines Stück Koralle, kaum größer als eine Handfläche. Der Zahn eines Otodus — scharf, cremefarben, vollkommen. Beide sind Millionen Jahre alt. Beide aus einem Meer, das längst im Staub verschwunden ist. Diese Stücke waren Erinnerungen, die die Zeit selbst gemacht hatte. Erinnerungen daran, dass nichts verschwindet — es verändert nur seine Form. Am Abend ging ich hinunter zum Strand. Das Kaspische Meer lag ruhig vor mir, und ich legte mich in den Sand, wie ich es in Mangystau getan hatte, und suchte den schwachen Schleier der Milchstraße über der Stadt. Es war nicht die gleiche Dunkelheit. Nicht die gleiche Stille. Aber der Himmel blieb derselbe. Die Milchstraße ist kein Bild. Sie ist eine Erinnerung daran, dass wir aus demselben Staub bestehen wie sie. Dass unser Sonnensystem einmal in 230 Millionen Jahren die Galaxie umrundet — ein einziger Puls in einem Körper aus Sternen. Ich lag lange dort, bis die Sterne unscharf wurden. Und ich verstand, dass Reisen nicht endet, wenn man zurückkehrt. Es endet nie. Es verändert nur seine Richtung. Die Spur, die bleibt. Am Ende ist jede Reise eine Stimme, die weiterflüstert — in den Bildern, die wir machen, in den Fossilien, die wir finden, in dem Sand, der in den Taschen hängenbleibt. Sie erinnert uns daran: Du warst hier. Du hast gesehen. Du hast gehört. Und etwas in dir hat geantwortet. Die Pulszeit. Zeit rinnt nicht. Sie atmet. Leise. Geduldig. Wie ein Fluss aus Licht.

„Licht enthüllt nicht nur einen Moment — es enthüllt den Teil von uns, der sich durch das Erleben verändert hat.“ — R.H.

Das Tor zu Ustyurt – Manchmal beginnt ein Abenteuer in einem überhitzten Büro, das nach Papier, Tinte und Müdigkeit riecht. Genau dort startete meine Reise in das Naturreservat. Nicht in der Wildnis, sondern im Flur einer Behörde. Die Genehmigung war kein Dokument, das man einfach abholte. Sie war ein kleiner Marathon. Ein labyrinthisches Rätsel, so trocken wie die Landschaft, die es schützen sollte. Jeder Raum führte zu einem weiteren Formular, jeder Beamte zu einer neuen Frage: Warum wollen Sie dorthin? Eine Frage, die ehrlicher war, als sie klang. Denn die meisten wollen es nicht. Ustyurt ist abgelegen sogar nach Mangystau-Maßstäben, ein windgepeitschtes Hochplateau, das sich bis zur Grenze Usbekistans zieht. Während ich in den Wartesälen saß, las ich Statistiken von einer Karte an der Wand: gegründet 1984. 223.000 Hektar. Hochsommer: 45 °C. Winter: –20 °C. Saiga-Antilopen, Steppenfüchse, Adler. Tiere, die nur überleben, weil sie das Schweigen besser beherrschen als wir. Ein Ort, an dem Stille nicht Mangel ist, sondern Überlebensstrategie.

Nach Stunden, die sich wie Tage anfühlten, hörte ich den finalen Stempel auf Papier klatschen. Der Beamte sah mich an, und für einen Moment flackerte in seinem Blick etwas auf, das ich bei niemand anderem gesehen hatte: ein stilles Verständnis. „Die Drei Brüder“, sagte er, fast flüsternd, „die meisten sehen sie nur auf Fotos.“ Dann reichte er mir die Genehmigung — ein unscheinbares Blatt, das sich anfühlte wie eine Eintrittskarte zu einer anderen Zeit. Draußen war es schon dunkel. Der Wind vom Kaspischen Meer trug Salz und Dieselgeruch mit sich, und doch spürte ich etwas Neues darin: Erwartung. Bürokratie, dachte ich, ist nur eine andere Art von Wüste. Eine, in der man nicht gegen Hitze kämpft, sondern gegen Geduld. Aber am Ende wartet auch dort ein Horizont. Mein Zelt, das ausserhalb von Aktau aufgebaut war wie ein temporäres Hauptquartier, ich breitete Karten und Satellitenbilder aus. Das Ustyurt-Plateau erstreckte sich auf dem Papier wie eine helle Narbe. Die „Drei Brüder“ — drei riesige Kalksteinsäulen, perfekt ausgerichtet, einsam, monumental — lagen tief im Reservat.

Die Route dorthin war nichts als ein Netzwerk aus Strichen, vom Wind halb ausgelöscht. Keine Tankstellen. Keine Siedlungen. Keine Ablenkung. Nur Staub, Salz und der Anspruch an sich selbst, wachsam zu bleiben. Ich packte sorgfältig: zusätzliche Wasserkanister, zwei Ersatzreifen, einen frischen Luftfilter, eine Notfallration, Akkus für die Drohne. Der Wind nahm zu, rüttelte am Zelt wie eine Hand, die prüft, ob man bereit ist. Ich löschte die Lampe, blieb noch einen Moment wach und sah hinaus in die Dunkelheit. Jenseits davon wartete Ustyurt. Kein Ort, den man besucht. Ein Ort, den man betritt wie ein Kapitel — neugierig, vorsichtig, offen. Das Tor öffnet sich. Als ich die Genehmigung in meine Kartentasche schob, wurde mir klar: Dieses Papier war mehr als eine Erlaubnis. Es war eine Einladung. Nicht in einem Reservat, sondern in einer Zeit, die sich ihrer selbst bewusst ist. Eine Zeit, die nicht in Stunden tickt, sondern in Windstrichen, Felsschatten und Fossilien.

„Reife ist nicht das, was die Zeit dir hinzufügt, sondern das, was die Stille offenbart, wenn alles andere verstummt.“ — R.H.

An der Grenze der Erinnerung – Das Morgenlicht war dünn wie Papier, als ich vertraute Konturen hinter mir ließ. Die Genehmigung für das Reservat lag griffbereit neben mir, ein schlichtes Blatt, und doch war es ein Schlüssel. Nicht zu einem Ort, sondern zu einer Erfahrung, die keine Karte wirklich vermitteln konnte. Der Weg dorthin begann als Spur und endete als Ahnung. Je weiter ich fuhr, desto weniger gehörte die Welt den Menschen. Die Ebenen streckten sich aus, als wollten sie prüfen, ob ich das Schweigen aushalte. Das Reservat umfasst etwa 223.000 Hektar — Wasser existiert hier nur als Erinnerung: in fossilen Muscheln, in versteinerten Korallen, in den Spuren der alten Küstenlinien des Ozeans. Flüsse gibt es keine mehr, nur trockene Senken, die der Wind wie Seiten eines Buches umblättert. Ich fuhr im niedrigen Gang über den Boden, der einmal ein Meeresgrund war. Die Reifen frästen sich in die Sedimente urzeitlicher Algen und Schwämme, und hinter mir stieg die Spur meines Daseins auf — ein kurzer Strich im Sand, der den Wind sofort wieder entfernte.

Gegen Nachmittag begann die Luft sich zu verfärben — ein leichtes Rosa, ein blasses Blau, Schattierungen, die nur Regionen kennen, in denen Zeit sich nicht beeilt. Dann tauchten sie auf: die „Drei Brüder“. Gigantische Kalksteintürme, die wie Wächter aus einer vergessenen Epoche über dem Plateau standen. Aus der Ferne wirkten sie wie Monumente einer alten Zivilisation, doch sie waren Werkzeuge des Windes, der Erosion, des geduldigen Tuns der Natur. Ich stellte den Wagen in einer Senke ab, wo der Wind flacher wurde. Den Rest des Weges ging ich zu Fuß. Der Boden knisterte — nicht von Pflanzen, sondern von fossilisierten Muschelschalen, die unter meinen Sohlen zerbrachen wie altes Porzellan. Zwischen ihnen blitzen die dunklen Dreiecke von Haifischzähnen hervor. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, wie einst Wasser über diesen Ort gerollt war, wie Strömungen diese Kreaturen getragen hatten. Ich hob ein Stück Koralle auf, kaum größer als die Fläche meiner Hand. Ihre Oberfläche war eine Miniatur-Landschaft aus winzigen Tälern und Hügeln. Ein stiller Beweis dafür, dass Zeit nicht löscht — sie verwandelt. Ich machte ein Camp direkt unter freiem Himmel.

Keine Geräusche. Nur die Türme über mir, wie drei Zeiger einer Uhr, die seit Millionen Jahren stehen. Als die Dunkelheit kam, kam sie schnell. Ich startete die Drohne ein letztes Mal und von oben sah die Welt aus, als würde sie sich nicht um meine Anwesenheit kümmern. Von unten fühlte sie sich an, als würde sie mich akzeptieren. Ich legte mich in meinen Schlafsack, die Türme im Rücken, den Himmel im Blick. Die Milchstraße lag quer über dem Plateau wie eine Narbe aus Licht. Ein stiller Fluss aus Photonen, der Millionen Jahre unterwegs gewesen war, um genau jetzt mein Gesicht zu treffen. Die Nacht brachte eine Klarheit, die keine Frage brauchte. Ustyurt zeigte mir, dass manche Reisen nicht gemacht werden, um etwas zu finden. Sondern um etwas wieder zu fühlen: die Größe. Die Stille. Die Geduld der Welt. Ich schloss die Augen, und das Letzte, was ich hörte, war das leise Knistern des abkühlenden Steins unter mir — als würde die Erde selbst atmen. Und ich atmete mit.

Neugier beginnt mit Demut – Die Nacht hatte sich über Ustyurt gelegt wie eine Decke aus kaltem Atem. Der Wind war eingeschlafen. Die Wüste hielt den Atem an, und für einen Moment fühlte sich alles an, als hätte die Welt beschlossen, stillzustehen. Ich saß auf meinem Klappstuhl neben dem kleinen Feuer. Die Flammen flüsterten, kaum mehr als ein Zucken im Sand. Die Kanne auf den Kohlen klirrte sanft, und der Geruch von verbrannten Kaffeeresten mischte sich mit Staub und Salz — ein Duft, der nur in der Ferne existiert, fern von jeder Stadt, fern von allem, was man Zivilisation nennt. Dies war mein Klassenzimmer. Und die Nacht, mein Lehrer. Die Kunst des langsamen Wissens. In den Städten wird Neugier verschlungen, bevor sie wachsen kann. Alles ist schnell, laut, grell. Man scrollt, klickt, konsumiert, aber erfährt kaum etwas. Hier draußen ist Wissen anders. Es kommt leise. Es nähert sich vorsichtig. Man muss es verdienen. Über mir spannte sich ein Himmel, und die Sterne bildeten Linien, Muster und alte Geometrien, die wir längst vergessen haben zu lesen.

Unter mir erzählte die Erde ihre eigene Geschichte — eingeschrieben in Kalk, Meeressediment und Salzadern. Und dazwischen saß ich. Ein Mensch, der versuchte zuzuhören. Was Neugier wirklich bedeutet. Exploration, das verstand ich in dieser Nacht, hat nichts mit Entdeckung zu tun. Nicht im Sinne von „Neu“. Sondern im Sinne von „Wahr“. Wir forschen nicht, weil wir Dinge finden wollen. Wir forschen, weil wir uns verändern wollen. Neugier beginnt mit Demut. Wenn man aufhört, Dinge zu benennen. Wenn man sie nicht sofort erklären muss. Wenn man beobachtet — und zulässt, dass die Welt zurückblickt. Ich nahm einen Schluck Kaffee. Bitter, körnig, ehrlich. Ein Getränk, das nicht gefallen will. Es sitzt einfach im Becher und ist genau das, was es ist. Genau wie die Wüste. Ein stiller Besucher. Auf dem Hügelkamm erschien eine Bewegung: ein Fuchs. Zierlich, vorsichtig, mit dünnen Beinen und großen Ohren, die jede Veränderung der Luft hörten. Er stand still und beobachtete mich. Nicht als Bedrohung, nicht als Eindringling. Sondern einfach als etwas, das heute hier war.

Für ein paar Herzschläge schauten wir uns an — zwei Wanderer, getrennt durch Sprache, aber verbunden durch denselben Ort. Dann verschwand er lautlos. Nur seine Spuren im Sand blieben — und das Gefühl, dass die Wüste immer mehr sieht, als sie zeigt. Eine andere Art von Entdeckung. Das Feuer sank langsam in sich zusammen, und ich dachte an all die Entdecker vor mir — die, die Grenzen suchten, die, die Karten zeichneten und die, die Tausende von Kilometern reisten, ohne zu begreifen, dass die wahre Bewegung immer im Inneren beginnt. Als das Feuer endgültig zur Glut wurde, legte ich mich zurück und sah der Milchstraße beim Aufsteigen zu. Und in dieser Stille erkannte ich etwas, das ich in der Stadt vergessen hatte: Wissen ist kein Besitz. Wissen ist Begegnung. Wir sammeln es nicht ein. Wir lassen uns von ihm finden. Die Essenz. Neugier ist kein Jagen. Neugier ist ein Lauschen. Sie entsteht, wenn man langsamer wird. Wenn man lange genug still ist, damit die Welt den Mut fasst, mit einem zu sprechen.

„Wir erforschen nicht, um Entfernung zu überwinden, sondern um Stille zu begreifen. Neugier beginnt dort, wo wir aufhören zu benennen — und anfangen wahrzunehmen.“ — R.H.

Im Übergang zur Weite – Der Morgen kam nicht abrupt. Ein langsamer Schimmer, der die Nacht nicht verdrängte, sondern sanft zur Seite schob. Die Asche des Feuers glühte noch schwach im Sand — kleine Inseln aus vergangener Wärme. Die Luft war kühl, zart, voller jener Stille, die nur existiert, bevor der Tag weiß, dass er beginnt. Ich erhitzte das letzte Wasser im Kessel. Das leise Zischen der Flamme war das einzige Geräusch in einem Ozean aus Schweigen. Als das erste Licht über den Horizont stieg, wechselte die Welt die Farbe — von Grau zu Gold, von Schlaf zu Erwachen. Es war Zeit zu gehen. Das Ritual des Aufbruchs. In der Wüste packt man nicht. Man verabschiedet sich. Jedes Seil, jede Tasse und jedes Stück Stoff tragen eine Spur dieses Ortes. Nichts ist trivial. Jede Geste hat Bedeutung. Der Stuhl klappte zusammen wie ein Ausatmen. Das Zelt verschwand in seiner Hülle, als wäre es nie dagewesen. Meine Fußspuren vom Vorabend waren schon fast vom Wind geglättet — eine Erinnerung, die sich selbst auslöscht.

Ich lud den Wagen, schloss die Türen und, bevor ich den Motor startete, drehte ich mich um. Das Plateau lag weit vor mir, die „Drei Brüder“ im frühen Licht bleich und still wie die Wächter eines Traums, aus dem ich gerade erst erwachte. Der Weg nach Westen begann ruhig, wie ein Gespräch, das man nach einer langen Pause wieder aufnimmt. Die Piste wellte sich endlos. Die Vibrationen wanderten durch das Lenkrad in meine Hände wie die Signatur der Landschaft selbst. Der Übergang. Je länger ich fuhr, desto offener wurde die Ebene. Flach, aber voller feiner Struktur — Linien aus Wind, Spuren von Tieren, Schatten von Wolken, die scheinbar nirgendwo herkamen und nirgends hingingen. Meine Reifen schrieben flüchtige Zeichen in den Staub. Der Wind las sie — und löschte sie. Bewegung ist hier nur geliehen, nie von Dauer. Stunde um Stunde verging. Und dann spürte ich es, bevor ich es sah: eine leichte Feuchtigkeit im Atem, ein kühlerer Unterton im Wind, ein Hauch von Salz. Ein Meer kündigt sich nicht durch Wasser an. Es kündigt sich durch Luft an. Rückkehr zum Wasser. Die Zivilisation tauchte auf wie ein Schatten, den man längst vergessen hatte: ein Straßenzeichen, halb vom Sand verschluckt.

Ein weiteres, verblichen vom Wind. Dann — Asphalt. Gerade, künstlich, lautlos. Ich stoppte auf einer Klippe über dem Kaspischen Meer. Die Oberfläche lag still, eine einzige graue Fläche, die sich bis zur Unschärfe des Horizonts erstreckte. Die Wellen bewegten sich in einem Rhythmus, den sie nie ändern mussten. Der Wind brachte Salz, aber auch Erinnerung. Ich stand da und hörte zu — nicht dem Meer, sondern mir selbst. Mangystau hatte mich nicht gelehrt, wie man Abenteuer sucht. Sondern wie man Aufmerksamkeit findet. Wir leben in einem Zeitalter der Ablenkung. Wir rennen. Wir planen. Wir verbrauchen uns an Terminen, bis wir vergessen, wie tief ein Atemzug sein kann. Die Wüste ist das Gegenteil. Sie nimmt uns alles, was schnell ist, und gibt uns alles zurück, was echt ist. Als das Licht am Abend amber wurde und die Wellen glitzerten wie zerschmolzenes Metall, saß ich auf der Motorhaube und trank den letzten Schluck Kaffee. Ich lächelte, ohne es zu merken. Das Abenteuer war zu Ende. Aber die Stille — die würde mit mir weiterreisen. Die Wüste ist nicht wild. Sie ist ehrlich. Und Ehrlichkeit ist ein Ort, zu dem wir viel zu selten zurückkehren.

Der Instinkt zu Reisen – Warum reisen wir? Nicht wegen Komfort. Nicht wegen Bequemlichkeit. Und ganz sicher nicht wegen Kontrolle. Wir reisen, weil in uns etwas Uraltes ist — etwas, das älter ist als Sprache, als Geschichte und als Erinnerung. Bewegung ist kein modernes Bedürfnis; sie ist ein geerbtes Programm, tief verankert im Mark unserer Art. Bevor wir Städte bauten oder Karten zeichneten, folgten wir Flüssen, Sternen, Jahreszeiten. Wir wanderten, suchten, irrten — nicht aus Abenteuerlust, sondern weil Stillstand damals Gefahr bedeutete. Zu gehen war zu überleben. Dieses Erbe existiert noch immer. Heute tragen wir keine Speere mehr, und die Routen sind asphaltiert, beleuchtet, kartiert. Aber der Impuls ist geblieben. Ein leiser Strom unter der Oberfläche, ein kaum hörbarer Ruf, der sagt: Geh. Und wenn wir ihn ignorieren, verkümmert etwas in uns. Zeit als Meer. Ich denke oft an die Zeit wie an einen Ozean. Wir sind eine einzelne Welle — kurz aufgerichtet, hell im Licht, dann wieder verschwunden.

Wenn man die komplette 4,6-Milliardenjährige Geschichte der Erde in ein Kalenderjahr presst, erscheinen wir Menschen erst im letzten Augenblick des 31. Dezembers. Nicht Minuten vor Mitternacht. Sekunden. In diesem Maßstab ist jede unserer Sorgen ein Flackern. Es ist ein gedämpfter, aber befreiender Gedanke: Die Bedeutung des Augenblicks liegt nicht in seiner Dauer, sondern in seiner Intensität. Wir rennen oft durch das Leben, als müssten wir etwas einholen, das uns davonläuft. Aber Zeit ist kein Gegner. Sie ist ein Raum. Heute ersetzen wir Wahrnehmung durch Information — doch Information ist nicht Verständnis. Bei dieser Reise begriff ich wieder, wie alt Aufmerksamkeit ist und wie sehr sie verkümmert, wenn wir sie nicht nutzen. Steht man allein zwischen fossilen Ebenen, versteinerten Stränden und einem Himmel, der älter ist als jedes Menschenwort — spürt man plötzlich, dass Reisen keine Flucht ist. Reisen ist Rückkehr. Rückkehr zur Fähigkeit zu staunen. Rückkehr zu jener stillen Intelligenz, die uns früher das Leben rettete. Rückkehr zu dem, was übrig bleibt, wenn alles Überflüssige abfällt. Unsere wahre Natur ist nicht Geschwindigkeit. Es ist Wahrnehmung. Jede Reise, wirklich jede, trägt denselben Ablauf in sich — egal, ob sie tausende Kilometer weit führt oder nur einen Spaziergang entfernt beginnt:

Neugier. Dann Entdeckung. Dann Demut. Vielleicht reisen wir nicht, um Orte zu finden. Vielleicht reisen wir, um Perspektiven zu finden. Wenn du diesen Text liest, bedeutet es vielleicht, dass auch in dir etwas zieht. Etwas, das lange still war, aber nie verschwunden ist. Du brauchst keine Wüste dafür. Keine Fernreise. Keine Abgeschiedenheit. Nur ein Moment der Aufmerksamkeit. Denn die Welt verlangt nicht mehr Bewegung — sie verlangt bewusste Bewegung. Albert Einstein schrieb einmal, die Trennung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sei eine „hartnäckige Illusion“. Früher fand ich den Satz schön. Heute finde ich ihn wahr. In Mangystau war die Zeit nie linear. Sie lag in Schichten — in Fossilien, zu meinen Füßen, die Millionen Jahre alt waren und dennoch präsent. In Sternschnuppen über mir, deren Licht längst vergangen war. In meinem eigenen Körper, der für einen Moment zwischen ihnen stand wie eine Brücke aus Staub und Atem. Reisen schärft dieses Bewusstsein. Es macht die Welt tiefer, größer, ehrlicher. Wir sind kurz hier. Aber unsere Neugier ist weit. Und das Universum — ruhig, geduldig, unaufdringlich — antwortet uns, wenn wir zuhören.

Der stille Horizont – Die Reise endet so, wie alle wirklichen Reisen enden — nicht mit einem Ziel, sondern mit einem Verständnis. Diese Erfahrungen existieren nicht nur draußen in der Welt. Sie sind zu inneren Koordinaten geworden, Markierungen auf einer Karte, die nicht aus Papier besteht, sondern aus Bewusstsein. Die Reise hat mich gelehrt, dass eine Entdeckung beginnt, wenn Bewegung aufhört. Für eine Spezies, die Geschwindigkeit mit Bedeutung verwechselt, ist das eine unbequeme Wahrheit. Aber in dieser Unbequemlichkeit liegt Befreiung. Die geologische Wahrheit des Augenblicks. Unsere Leben sind Funken — ein kurzes Aufblitzen zwischen zwei gigantischen Dunkelheiten. Die Fossilien unter meinen Stiefeln hatten hundert Millionen Jahre gewartet, um mir ihre Geschichte zu erzählen. Die Sterne über mir leuchteten schon, bevor es eine Erde gab, über die ich hätte laufen können. Gegen diese Maßstäbe ist jede Sorge, jeder Ehrgeiz, jeder Konflikt ein Flüstern. Und merkwürdigerweise ist genau diese Erkenntnis keine Entwertung. Sie ist eine Erweiterung.

Sitzend am Feuer von Ustyurt, mit einem Fuchs auf dem Kamm und der Milchstraße über mir, fühlte ich Demut nicht als Verlust, sondern als Zugehörigkeit. In der Stille war ich nicht weniger — ich war eingebettet. In die Geschichte der Erde. In die Logik des Lichts. In den Atem von Raum und Zeit. Abgeschiedenheit ist nicht die Abwesenheit anderer. Es ist die Anwesenheit von allem. Jetzt, zurück zwischen Menschen, Signalen und Ablenkungen, versuche ich diese Fragilität des Bewusstseins zu schützen. Ich gehe langsamer. Ich antworte später. Ich sehe genauer hin. Jede Sekunde ist ein Grenzstein — ein Übergang, der nie wiederkehrt. Und in jedem davon steckt die Möglichkeit von Aufmerksamkeit. Exploration braucht keine Felsen, keine endlosen Plateaus. Sie braucht nur die Bereitschaft, wirklich zu sehen. Jeder Weg kann ein Beginn sein. Jeder Horizont kann sich nach innen wenden. Wenn du jemals spürst, dass etwas an dir zieht — ein leises, unerklärliches Bedürfnis nach Weite, nach Atem, nach Bedeutung —, dann folge ihm. Es ist kein Fluchtimpuls. Es ist Erinnerung. Erinnerung an die ursprüngliche Klarheit unseres Wesens. Die Linien deiner Landkarte mögen anders verlaufen als meine. Aber ihre Wahrheit ist die gleiche: Jeder Horizont beginnt in uns. Und so schreibe ich diese Zeilen nicht nur als Abschluss einer Reise, sondern als Ausgangspunkt einer anderen — einer inneren. Die Sandkörner, die noch in den Falten meiner Kleidung stecken, sind keine Souvenirs. Sie sind Prüfzeichen. Erinnerungen an Wind, Weite, Zeit. Die Essenz. Wir sind Besucher. Wir sind Bewusstsein auf Durchreise. Und die Welt schenkt uns für einen kurzen Moment die Möglichkeit, zu sehen — wirklich zu sehen —, bevor wir wieder verschwinden. Der Horizont bleibt. Die Wüste bleibt. Die Zeit bleibt. Und irgendwo zwischen ihnen, in diesem schmalen Raum ohne Namen, lebt der Atem dessen, was wir Erfahrung nennen.

„Jede echte Reise beginnt in der Stille — dort, wo die Welt aufhört zu schreien und du endlich den Teil in dir hörst, der hundert Millionen Jahre darauf gewartet hat, zu sprechen.“ — R.H.

Ein Ort der Transformation – Es gibt einen Moment am Ende jeder Reise, der sich anders anfühlt als alle Orte, die man besucht hat. Es ist nicht die Rückkehr. Nicht die Ankunft. Es ist der Atemzug dazwischen — jener schmale Spalt, in dem das Erlebte noch nicht Vergangenheit ist und das Nächste noch nicht begonnen hat. Dort ruht dieses Kapitel. Wenn das letzte Licht über die Ebene gleitet und der Wind endlich zur Ruhe kommt, entsteht eine Pause, die fast heilig wirkt. Kein Tag mehr. Noch keine Nacht. Nur Dasein. In diesem Zwischenraum, diesem Atem zwischen den Welten, liegt die Wahrheit der Wüste verborgen. Ich lag im Sand, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und sah, wie über den Kreidefelsen der Himmel aufklappte wie ein uraltes Buch. Die Milchstraße stand klar und ungefiltert über mir — ein Gewölbe aus Licht, dessen Sterne so zahlreich waren, dass es unmöglich schien, sie zu begreifen. Ein Lichtbogen, der nicht nur den Himmel überspannt, sondern auch die Zeit — ein stiller Beweis dafür, dass alles, was wir sehen, längst vergangen ist.

In diesem Moment verstand ich: Ich war nicht hier, um etwas zu finden. Ich war hier, um mich daran zu erinnern, wie man zuhört. Die Wüste ist kein leerer Raum. Sie ist ein Spiegel. Sie zeigt dir nicht, wer du sein möchtest, sondern wer du bist, wenn alles Überflüssige abfällt. Sie nimmt dir das Geräusch der Welt, die Eile, die Rollen, die Erwartungen. Und was übrig bleibt, ist das, was immer da war: Bewusstsein. Atmen. Präsenz. Die Wüste stellt keine Fragen. Sie ist die Frage. Und alles, was in uns nicht echt ist, zerbricht hier. Alles, was echt ist, bleibt. Was bleibt, ist Wandlung. Nicht als große Geste, sondern als stilles Aufrichten im Inneren. Wenn dich die Nacht einhüllt, bist du umgeben von Dingen, deren Zeitdimension deine Vorstellung sprengt: Fossilien, älter als jede Geschichte. Sterne, älter als jeder Gedanke. Wind, der seit Jahrtausenden dieselben Linien in den Fels schreibt. Zwischen diesen Zeugen zu liegen, bedeutet zu erkennen, wie dünn der Faden unserer eigenen Zeit ist — und wie wertvoll. Die Vergangenheit liegt unter dir. Die Zukunft über dir. Und du selbst bist dieser schmale, lebendige Streifen dazwischen, der „Gegenwart“ heißt. Ein kleiner Lichtpunkt zwischen zwei Unendlichkeiten.

Wenn dieses Buch dich gefunden hat, dann vielleicht deshalb, weil auch in dir etwas ruft. Etwas, das Raum sucht. Nicht Flucht. Nicht Drama. Sondern Weite. Ein Ort, an dem du wieder spüren kannst, wer du bist, ohne die Rollen, die du trägst. Du musst dafür nicht in eine Wüste reisen. Es reicht, wenn du einen Ort findest, an dem du für einen Moment aufhörst, dich zu beeilen. Ein Fenster. Ein Hügel. Ein Atemzug am Morgen. Der wahre Horizont liegt nicht draußen. Er liegt in uns.

Man reist nicht, um fremde Orte zu besitzen. Man reist, um eine innere Tür zu öffnen, die man längst verlernt hat, zu benutzen. Eine Tür zu dem Teil in uns, der nicht laut ist, nicht hektisch und nicht getrieben — sondern wach. Die Reise hat mich nicht verändert. Sie hat mich enthüllt. Die Landschaft war kein Spiegel — sie war ein Lehrer, der nie sprach und mich doch verstand. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich einen Kompass, der nicht nach Norden zeigt, sondern nach innen. Die Reise ist nicht vorbei. Reisen enden nie. Sie verändern nur ihren Rhythmus.